문상현의 카미노 (링반데룽)

나무 이야기 13 본문

다음은 F. H. 크레인(Crane)의 책 <먼 학국의 꽃과 민담>(Flowers and Folklore

from Far Korea)에 수록된 우리나라 전설 중의 하나를 번역한 것입니다.

10월 23일 <삶의향기> 란에 올린 글 <배롱나무의 "백일홍" 전설 - 월류재통신(18)>

속에 인용되었던 것인데, 인디카 관리자 측의 권유로 이 <꽃이야기>란에 전재합니다.

* * *

옛날에 머리가 셋 달린 해룡(海龍)이 있었다. 그 용은 마을사람들에게

해마다 처녀를 한 사람씩 자기의 신부 감으로 바칠 것을 요구하면서

만약에 응하지 않으면 어부들이 고기를 잡지 못하게 할 것이며 고깃배의 안전도

보장하지 않겠다고 협박했다. 그래서 오랜 세월에 걸쳐 집집마다 차례로

딸을 내어놓거나 그 대신에 노비를 사서 희생물로 바쳐야 했다.

한 김씨 성을 가진 집에는 온 나라에서 으뜸가는 미모의 딸이 있었다. 그 집 차례가 되자

마을 사람들은 바닷가에 차양을 치고 그 처녀에게 혼례복을 곱게 입혀

해룡에게 보낼 준비를 했다. 그들은 물론 이루 형언할 수 없을 정도의 슬픔에 빠져 있었다.

용은 으레 세 개의 머리에서 불을 뿜으며 바다에서 나와 그 긴 꼬리로

처녀와 혼례상을 휘감고는 사라지곤 했다. 이튿날 처녀의 유골이

해변으로 밀려오면 슬픔에 잠긴 사람들은 그것을 거두어 묻어주었다.

그날도 용은 어김없이 찾아왔다. 그러나 바로 그때 준수하게 생긴 왕자 한 분이

금빛 배를 타고 나타났다. 왕자는 칼을 뽑아 용의 머리 중의 하나를 베어냄으로써

힘을 쓰지 못하게 했고, 그 덕에 김씨네 처녀는 목숨을 건질 수 있었다.

이제 사람들은 왕자와 처녀의 혼인을 준비해야만 했다.

그러나 식을 거행하기 직전에 임금님이 보낸 사신이 나타나더니 한 마귀가

나라의 세 가지 보물을 훔쳐갔다는 소식을 전했다. 그는 또 왕자가 허락 없이

제멋대로 혼인을 하는 데 대해 부왕께서 진노하고 있다고 하면서,

왕자가 그 세 가지 보물을 되찾아오면 왕이 결혼을 허락할 것이라고 했다.

왕자는 처녀에게 백일 후에 돌아올 것이라고 약속한 후 길을 나서면서,

만약 성공하고 돌아온다면 금빛 배에 하얀 기가 걸리겠지만 싸우다가 죽으면

빨간 기가 걸릴 것이라고 말했다.

날이면 날마다 바닷가에 나가서 왕자가 탄 배를 기다리던 처녀는 그만 지쳐서

점점 쇠약해지고 있었다. 백일 째 되던 날 금빛 배가 다시 나타났다.

돌아오던 도중에 왕자는 다시 해룡을 만나 싸워야 했고, 배의 하얀 깃발은 용의 피로

붉게 물들어 있었다. 그러나 곧 처녀를 다시 만나게 된다는 기쁨에 사로잡힌 나머지

왕자는 그만 그 더럽혀진 기를 하얀 기로 바꾸어 다는 것을 잊고 말았다.

바닷가에서 기다리고 있던 동네 사람들은 피에 젖은 깃발을 보고 왕자가 죽은

줄 알았고, 가엾은 처녀는 슬픔을 이기지 못하고 그 자리에서 죽고 말았다.

개선장군이 되어 돌아온 왕자는 불운하게도 처녀의 장례를 치러야 했다.

훗날 그녀의 무덤에서는 나무 한 그루가 자라나서 해마다 여름이면 백일 동안

꽃을 피웠는데 그게 바로 배롱나무 혹은 "백일홍"이다.

* * *

크레인 여사가 수집했다는 이 전설이 어쩐지 저에게는 서양 전설처럼 읽힙니다.

"배롱나무"라는 이름은, 확실치는 않지만, "백일홍나무"에서 와전된 듯합니다.

가난한 집 딸이 12살 어린 나이에 군 입을 하나 덜어주기 위해서 시집을 간다.

당연히 빈손으로 시집 올 뿐이어서 소처럼 일을 해대도 시어머니와 남편의 박대 속에 보리밥 한 그릇 제대로 얻어 먹질 못했다.

어느해 겨울, 폭설이 천지를 뒤덥던 날.

부엌에서 밥을 하던 나이 어린 계집이 뜸을 재기 위해 주걱에 붙은 밥풀을 입에 대다가 시어머니 눈에 띄어

"어른 몰래 어른보다 먼저 배 채우는 집안 망칠 년"으로 흉이 잡혀 계집은 그날로 쫓겨났다.

엄동설한 갈 곳이 막막하여 폭설 속을 헤매던 계집은 기어코 얼어 죽었다.

이듬해 계집이 누웠던 자리에서 볼품없는 꽃 한송이가 피었다. 영낙없이 굶주려 죽은 계집의 형상이었다.

이 때부터 온갖 놈들이 너도 나도 그 꽃을 "며느리 밥풀꽃"이라고 위안 삼아 불렀다.

제 배 채우려고 팔아 넘긴 제 계집이나 딸년들에게 속죄라도 되는 듯이...

'꽃며느리밥풀'의 아래 입술에 붙어있는 밥풀에 얽힌 사연인데,

이현세씨의 만화 "며느리밥풀꽃에 대한 보고서"에 나오는 구절입니다.

물론 들은 얘기를 글로 옮긴 것이겠지만, 속죄라는 말이 자연스럽게 나오는 것을 보면 공감을 하는거겠죠.

지금은 시어머니가 며느리 눈치보는 세상이 되었다고는 하지만,

아직도 고부 간의 갈등 속에 어렵게 사는 여인들이 많아 보입니다.

아픈 몸으로 병원에 와서 창피한 줄도 모르고 하염 없이 눈물을 흘리는 여인들이 많거든요.

제 아내도 갱년기 우물증으로 어렵던 시절에 많이 울었습니다.

시집살이 와서 힘들었던 일과 중간에서 아무 역할도 못해준 남편에 대한 원망 때문이었겠지요.

지난번 네팔 여행에서 본 소녀의 추모비를 보고, 그곳도 어렵게 사는 여성이 많다는 것을 알았습니다.

살기 어려운 나라일수록, 약한 자가 더 살기 힘든 것은 당연한거겠죠.

동생을 업은 아이의 모습은, 우리 어렸을 적에 흔히 보던 모습이죠.

이렇게 여인의 삶은 힘들게 시작합니다.

시집을 가서 제대로 고생을 하고..

이제는 백발이 되어 쉴 때가 되었지만.

아직도 쉴 수가 없습니다.

*********************

자메이카의 세계적인 뮤지션인 밥 말리의 노래 - No, woman, No cry - 를 들어보면,

어느 곳이나 비슷하게 살고있다는 것을 실감합니다.

No, woman, no cry

No, woman, no cry ..

여성이여 울지말아요..

Said - said - said:

I remember when we used to sit

in the government yard in Trenchtown,

Oba - observing the 'ypocrites

As they would mingle with the good people we meet.

Good friends we have, oh, good friends we've lost

Along the way.

정부 기관 마당의 트랜치 타운에서 나는 우리가 앉아 있곤 했던 때를 기억해요

우리가 만난 좋은 사람들과 섞여서 위선자를 관찰했어요

가는 도중에 우리가 가진 좋은 친구들, 오, 우리가 잃은 좋은 친구들

In this great future, you can't forget your past;

So dry your tears, I say.

이 위대한 미래에, 당신은 과거를 잊을 수 없어요;

그래서 당신의 눈물을 닦으라고 나는 말해요

No, woman, no cry;

No, woman, no cry.

'Ere, little darlin', don't shed no tears:

No, woman, no cry.

여성이여 울지 말아요

여성이여 울지 말아요

어여쁜 소녀여, 눈물을 흘리지 말아요

여성이여 울지 말아요

Said - said - said:

I remember when-a we used to sit

In the government yard in Trenchtown.

And then Georgie would make the fire lights,

As it was logwood burnin' through the nights.

Then we would cook cornmeal porridge,

Of which I'll share with you;

정부 기관 마당의 트랜치 타운에서 나는 우리가 앉아 있곤 했던 때를 기억해요

그리고 조지는 밤 새도록 로그우드(장미목의 나무)를 태울 것 처럼 불을 피웠지요

그러면 우리는 당신과 함께 나눌 밀가루 포리지를 요리했어요

My feet is my only carriage,

So I've got to push on through.

But while I'm gone, I mean:

나의 두 발이 나의 유일한 운송 수단이예요

그래서 나는 밀고 나가야 했지요

그러나 내가 간 동안, 그러니까:

Everything's gonna be all right! ....

I said, everything's gonna be all right-a!

Everything's gonna be all right, now!

모든 것이 잘 될 거예요 ..

난 말했어요 모든 것이 다 잘될 거예요

모든 것이 다 잘 될 거예요, 이제는

So, woman, no cry;

No - no, woman - woman, no cry.

Woman, little sister, don't shed no tears;

No, woman, no cry.

그러니까 여성이여 울지말아요

노, 노 여성이여, 여성이여, 울지 말아요

여성이여, 자매여, 눈물을 흘리지 말아요

여성이여 울지 말아요

노래 : Joan Baez - No Woman No Cry

아주 먼 옛날 단군의 건국신화에 나온다는 전설이 담긴 이야기 하나...

단군이 건국의 위업을 달성하고자 하나라와 전쟁을 하던 중에 위기에

처해져 있었는데 천민 출신의 부사리라는 장수가 온몸으로 화살을 막으며

적을 막는 사이에 단군은 무사히 구출되어 나라를 세우게 되었는데 단군은

그를 기려 동두대장군이란 칭호를 하사하고 다음과 같은 시를 남겼다고 전해 집니다....^^*

相見時難別亦難(만나기 어렵거든 헤어지기는 더 어려워)

東風無力靑花殘(봄바람 사라지니 푸른꽃 져버렸네)

春蠶到死絲方盡(봄누에는 죽기까지 실 뽑고)

蠟炬成恢淚始乾(초는 재가 되어야 눈물이 마르지)

牛腹此去無多路(우복동이 여기서 멀지 않으니)

靑鳥殷勤爲探看(파랑새야 남몰래 가다오)

훗날 그가 죽은 자리에 꽃나무가 한그루 피어 났는데 꽃잎에서

누릿한 냄새가 났다, 사람들은 부사리의 슬픈 넋이 꽃으로 피어 났다며

누리장나무라 이름을 붙였다 한다, 아마도 여러 님들도 부사리의 영혼을

이 냄새에서 느낄 수 있으리라 생각합니다....^^*

동자꽃을 만날 때마다 슬픈 동자승의 이야기가 생각납니다..

강원도 어느 산꼴 암자에 노스님과 어린 동자가 살고 있었읍니다.

추운 겨울날 스님은 월동 준비에 필요한 물품을 구하러 마을로 내려가야 했읍니다.

스님은 어린 동자와 추운겨울 마을 까지 동행 하기란 무리였읍니다.

스님은 "무슨일이있어도 암자를 떠나서는 안 되니라. 내 빨리 일을 보고 올라올 테니 걱정말고 기다려라".

스님은 그렇게 다짐을 해두고 마을로 내려갔읍니다.

혼자 무서워할 동자 생각에 빨리 일을 보고 산으로 오르기 시작했는데.....

갑작 스런 폭설로 스님은 산을오르지 못했읍니다.

암자에 홀로 있던 동자는 아무리 기다려도 스님이 오지 않자 걱정이 되어 견딜수 없었습니다.

동자는 스님이 내려간 길이 훤히 내려다 보이는 바위에 앉아서 시간을 보냈습니다.

이미 동자가 먹을 곡식이 떨어저 날이 갈수록 허기져 가던 동자는 폭설로 스님이 오지 못한다는 사실을 알지 못한채 ''''''''''

눈은 초봄이 되서야 녹기 시작하여 스님은 황급히

암자로 오르다가 바위에 앉아 있는 동자를 발견하고 반갑게 달려갔습니다.

그러나 동자는 얼어 죽었다는 것을 알게된 스님은 가슴을 치며 슬퍼 하였다합니다.

스님은 동자의 시신을 바위 바로 옆자리에 곱게 묻어 주었는데,

그해 여름 동자의 무덤에서 이름 모를 꽃들이 자라 붉은 빛이 도는 것이 꼭 동자의 얼굴을 보는 것 같았습니다.

암자에 올라온 사람들은 동자의 영혼이 피어난 듯한 이꽃을 동자꽃이라 불렀답니다.

며느리밑씻개 ( Persicaria senticosa )

며느리밑씻개: 들에서 흔히 자라며 가지가 많이 갈라지면서 1∼2m 뻗어가고

붉은빛이 돌며 네모진 줄기와 더불어 갈고리 같은 가시가 있어 다른 물체에 잘 붙는다.

잎은 어긋나고 삼각형으로 가장자리가 밋밋하며 잎 같은 턱잎이 있다.

꽃은 양성(兩性)이고 7∼8월에 피며 가지 끝에 모여 달리고 꽃대에 잔털과 선모(腺毛)가 있다.

꽃잎이 없고 꽃받침은 깊게 5개로 갈라지며 연한 홍색이지만 끝부분은 적색이다.

수술은 8개, 암술은 3개이다. 열매는 수과로 둥글지만 다소 세모지고 흑색이며

대부분 꽃받침으로 싸여 있다. 어린 순을 나물로 한다.

한국 ·일본 ·중국에 분포한다.

[ 며느리밑씻개라는 이름의 유래 ]

이 꽃도 그 모양을 보면 왜 그런 이름이 붙었는지 그 이유를 짐작할 만도 하다.

이유인즉, 하루는 시어머니가 밭을 메다가 갑자기 뒤가 마려워

밭두렁 근처에 주저앉아 일을 보았겄다.

일을 마치고 뒷마무리를 하려고 옆에 뻗어 나 있는 애호박잎을 덥석 잡아 뜯었는데,

아얏! 하고 따가워서 손을 펴 보니 이와 같이 생긴 놈이 호박잎과 함께 잡힌게야.

뒤처리를 다 끝낸 시어미가 속으로 꿍얼 거리며 하는 말이

"저놈의 풀이 꼴 보기 싫은 며느리 년 똥 눌때나 걸려들지 하필이면...."

해서 며느리밑씻개라는 이름이 붙여졌다는 이야기가

경상북도 안동군 풍산읍 상리에서 전해 내려오고 있다 한다.

(출 처 : 야생초 편지 황대권 저 , 도솔출판)

또 다른 이야기는

며느리가 배가 아파 화장실에 가면

일은 안하고 화장실만 드나든다고

시아버지가 이 풀을 뒷간 근처에 심어 놓고

가시가 난 이 풀를 휴지 대신 사용하라고 했었다는 이야기도 있다.

우리나라에선 유독 며느리가 들어가는 꽃이름이 많다.

꽃며느리밥풀, 며느리배꼽, 며느리밑씻개가 그 대표적인 예이다.

이는 우리 고전에서 보이는 바

시어머니와 며느리와의 관계를 나타내 주는 것인데,

고된 시집살이에서 오는 고부간의 갈등을 시어머니 입장에서

미운 며느리를 여기에 붙인게 아닌가 싶다.

근데, 이웃 나라 일본에서는 가장 미운 사람을 의붓자식이라고 한다.

그래서 며느리밑씻개를 의붓자식밑씻개

며느리배꼽을 의붓자식배꼽이라 부른다고 한다.

의붓자식에게 화장지 대신에 이 식물로 밑을 닦으라고 한데서 유래 되었으며

그 유래는 '며느리밑씻개'의 전설과 매우 흡사하다.

'며느리밑씻개' 라는 말이 문헌상에 처음 나타난 시기는

일제강점기인 1937년 이며 위의 내용대로 라면

전설과 이름 모두가 일본에서 유래된것이 아닐까 생각하게 된다.

이런 일제 강점기에 붙여진 우리 토종식물의 이름은 무수히 많으며

식물학자와 관심있는 님들은 이를 본보기 삼아

우리에게 전해져 내려오는 고유의 전설을 발굴해 내야 하지 않을까 생각한다.

개인적인 생각이지만 '며느리밑씻개'는

고부간의 갈등에서 빚어진 이름이 아니라

치질과 어혈을 풀어주는 고마운 이름이니

이에 걸맞는 이야기 하나쯤 누군가가 만들어 주었으면 좋겠다는생각도 해 본다.

아주 먼 훗날엔 이 이야기 가 전설이 될지도 모르니 말이다.

-------[네이버 검색에서]

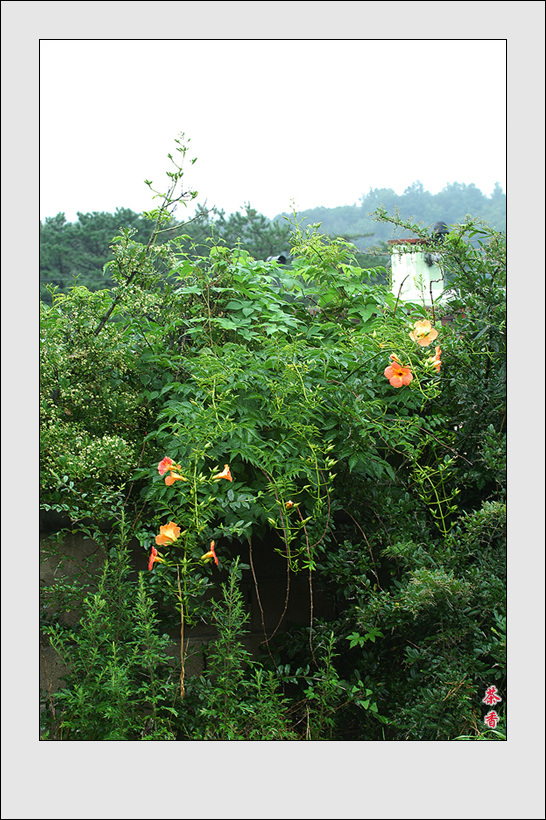

능소화는 중국이 원산인 덩굴 식물로 낙엽교목이다.

나팔모양의 주황, 홍황색의 꽃이 늦여름에 피고 개화기간이 길 뿐 아니라(7~9월)

꿀이 많아 양봉 농가에도 도움이 되는 나무이다.

옛날 우리나라에서는 양반집 정원에만 심을 수 있었고,

일반 상민이 이 꽃을 심으면 잡아다가 곤장을 때리고

다시는 심지 못하게 했다고 하여 ‘양반꽃’이라고도 했다.

이 꽃의 특징은 덩굴의 길이가 10m에 달하고

줄기 마디마디로부터 뿌리가 생겨 다른 사물에 잘 달라 붙는다.

한여름 담장 높이 올라가 크고 탐스런 꽃들을 주렁주렁 많이 피우는데,

바람이 불면 마치 여인의 치마자락처럼 너울너울 흔들거린다.

감리 기준으로는 덩굴길이로 표기되며 몇년생 등으로 구분한다.

병충해 피해도 별로 없고 중부 이남지역에서 잘 자라며 토질은

그다지 따지지 않을 만큼 왕성한 생육을 자랑한다.

이 꽃을 ‘구중궁궐의 꽃’이라칭하는 이유가 있는데

옛날 옛날 복숭아 빛 같은 뺨에 자태가 고운 '소화’라는 어여쁜 궁녀가 있었다.

임금의 눈에 띄어 하룻밤 사이 빈의 자리에 앉아

궁궐의 어느 곳에 처소가 마련되었으나 어찌된 일인지 임금은

그 이후로 빈의 처소에 한번도 찾아 오지를 않았다.

빈이 여우같은 심성을 가졌더라면 온갖 방법을 다하여 임금을 불러들였건만

아마 그녀는 그렇지 못했나 보다.

빈의 자리에 오른 여인네가 어디 한 둘이었겠는가?

그들의 시샘과 음모로 그녀는 밀리고 밀려 궁궐의 가장 깊은 곳까지

기거하게 된 빈은 그런 음모를 모르는 채 마냥 임금이 찾아 오기만을 기다렸다.

혹시나 임금이 자기 처소에 가까이 왔는데 돌아가지는 않았는가 싶어

담장을 서성이며 기다리고, 발자국 소리라도 나지 않을까,

그림자라도 비치지 않을까 담장을 너머너머 쳐다보며 안타까이

기다림의 세월이 흘러가고 있었다.

어느 여름날 기다림에 지친 이 불행한 여인은 상사병 내지는 영양 실조로

세상을 뜨게 되었다.권세를 누렸던 빈이었다면 초상도 거창했겠지만

잊혀진 구중궁궐의 한 여인은 초상조차도 치루어 지지 않은채

‘담장가에 묻혀 내일이라도 오실 임금님을 기다리겠노라’라고 한

그녀의 유언을 시녀들은 그대로 시행했다.

더운 여름이 시작되고 온갖 새들이 꽃을 찾아 모여드는 때 빈의 처소 담장에는

조금이라도 더 멀리 밖을 보려고 높게, 발자국 소리를 들으려고

꽃잎을 넓게 벌린 꽃이 피었으니 그것이 능소화다.

덩굴로 크는 아름다운 꽃이란다.

아무튼 능소화는 세월이 흐를수록 더 많이

담장을 휘어감고 밖으로 얼굴을 내미는데 그 꽃잎의 모습이 정말 귀를 활짝 열어 놓은 듯 하다.

한이 많은 탓일까, 아니면 한 명의 지아비 외에는 만지지 못하게 하려는 의도였을까?

꽃 모습에 반해 꽃을 따다 가지고 놀면 꽃의 충이 눈에 들어가 실명을 한다니 조심하세요.

장미는 그 가시가 있어 더욱 아름답듯이 능소화는 독이 있어 더 만지고

싶은 아름다움이 있다.한여름 오랫동안 눈으로만 감상할 수 있는 나무라는 것을

한 나라의 임금은 기억 못하더라도 후대인들은 기억해 주길 바라면서.....

----------------------글 : 김은숙 조경부장(기술사/건설기술연구소)

능소화 편지

이향아

등잔불 켜지듯이 능소화는 피고

꽃지는 그늘에서

꽃 빛깔이 고와서 울던 친구는 가고 없다.

우기지 말 것을,

싸웠어도 내가 먼저 말을 걸 것을

여름이 익어갈수록 후회가 깊어

장마 빗소리는

능소화 울타리 아래 연기처럼 자욱하다.

텃밭의 상추 아욱 녹아 버리고

떨어진 꽃 빛깔도 희미해지겠구나.

탈없이 살고 있는지 몰라,

여름 그늘 울울한데

능소화 필 때마다 어김없이

그는 오고흘러가면 그뿐

돌아오지 않는단 말,

강물이야 그러겠지,

나는 믿지 않는다.

초여름의 숲 속에서

짧은 분홍 실을 부챗살처럼 펼쳐 놓은

자그마한 꽃들이 피어 주위를 압도하는 꽃나무가 있다.

길쭉길쭉한 쌀알처럼 생긴 잎들이 서로 마주 보면서

깃털모양으로 촘촘히 달려있는 모양도 특별한 나무가

바로 자귀나무이다.

일부 지방에서는 소가 특히 잘 먹는다 하여 소밥나무 혹은 소쌀나무라고도 한다.

자귀나무란 자는데 귀신같은 나무를 줄인 이름인가?

그냥 우스갯소리가 아니라 상당한 근거가 있다.

초등학교 앞 노점 판의 인기품목이었던 미모사(신경초)를 건드리면

금새 벌어져 있는 잎이 닫혀버리는 모양을 기억하고 있을 것이다.

이는 광합성을 할 때 이외에는 잎을 닫아 버려 날아가는 수분을 줄여보자는 대책이다.

자귀나무는 경망스럽게 건드리는 정도로 일일이 반응은 아니하고

긴 밤이 되어야 서로 마주 붙어 정답게 깊은 잠이 들어 버린다.

재미있는 것은 50-80개나 되는 작은 잎이 짝수로 이루어져 있어서

서로 상대를 찾지 못한 홀아비 잎이 남지 않는다.

따라서 합환수(合歡樹) 혹은 야합수(夜合樹)라 하여

부부의 금실을 상징하는 뜻으로 정원에 흔히 심는다.

그러나 대낮에는 두꺼운 구름이 끼여 아무리 컴컴해도 잎이 서로 붙지 않는다.

자귀나무 잎의 수면운동을 타산지석으로 삼아

절제된 부부생활을 하라는 깊은 뜻을 우리에게 알려주는 지도 모른다.

옛날 중국의 '두양'이라는 선비의 부인은

말린 자귀나무 꽃을 베개 속에 넣어 두었다가,

남편의 기분이 언짢아 하는 기색이 보이면 조금씩 꺼내어 술에 넣어서 한잔씩 권했다.

이 술을 마신 남편은 금세 기분이 풀어졌으므로

부부간의 사랑을 두텁게 하는 신비스런 비약으로서 다투어 본받았다 한다.

또 겨울이 되면 콩꼬투리처럼 생긴 긴 열매가 다닥다닥 붙어서 수없이 달리는데,

세찬 바람에 부딪쳐 달그락거리는 소리가 옛 양반들의 귀에 꽤나 시끄럽게 들렸나 보다.

그래서 여설수(女舌樹)란 이름도 붙여 두었다.

물론 조선조 제일의 석학 퇴계 이황마저

'무릇 여자란 나라이름이나 알고 이름 석 자나 쓸 줄 알면 족하다'고

일갈하여도 무방하던 시절에나 붙일 수 있는 이름이다.

<참조 - 영남일보 기사 중에서>

식물의 공격과 방어- 타감작용

식물은 어떤 화학물질을 발산하여 다른 식물(때로는 자기 자신)의 생장을

억제하는 작용을 한다. 이 현상을 알렐로파시(Allelopathy)라 하며,

타감작용 혹은 화학적 식물간 상호작용이라고 부른다.

우리는 하천부지나 철도변, 공터에서 꽃을 하얗게 피우는 개망초 대군락을 볼 수 있다.

주요도시 주변은 물론 들녘에도 진출할 정도로 그 번식력은 무시무시하다.

타감작용의 대표적인 사례로 손꼽히고 있는 이 개망초는

뿌리에서 다른 식물의 성장을 억제하는 물질을 내면서 번식하기 때문에

다른 식물의 방해 없이 큰 군락을 이루어 낼 수 있는 것이다.

고소한 호도가 열리는 호도나무도 타감작용을 한다.

그 중에서도 특히 흑호도가 유명한데, 이 나무의 주변에는 잡초가 잘 자라지 않는다.

그 이유는 이 나무의 잎과 나무껍질에서 타감물질을 발산하기 때문이다.

이 물질이 땅 속에 침입하여 다른 식물의 성장을 방해하는 것이다.

전국에 널리 분포하고 있는 소나무림 밑에는 김의털, 억새, 개솔새, 그늘사초와 등은

출현하지만 활엽수림에서 흔히 보이는 다양한 풀들은 없다.

그 이유는 소나무 잎과 나무껍질에서 나오는 저해물질이 빗물에 의해

토양 속으로 스며들기 때문인 것으로 알려져 있다

코알라가 좋아하는 식물로 알려져 있는 유칼리나무도 타감작용을 한다.

이 유칼리나무는 어느 정도 자라게 되면 더 이상 뿌리가 자라지 않는다.

그 이유는 스스로 발아나 발근을 저해하는 물질을 만들어내기 때문이다.

자신이 더 이상 자라는 것을 원하지 않는 것이다.

이 밖에도 작물을 재배할 때 같은 작물을 계속 재배하면 잘 자라지 못하는데

이 또한 자기 중독이라는 타감작용의 한 예이다.

산과 들을 화려하게 물들이는 가을 단풍은 보기엔 아름답지만 알고 보면

이는 경쟁자를 제거하려는 독성 물질들의 화학전쟁이라고

abc 뉴스 인터넷 판이 19일 학자들의 연구를 인용 보도했다.

뉴욕 콜게이트 대학의 프랭크 프레이 등 연구진은 단풍나무를 비롯,

가을이면 붉은 색으로 물드는 나무들은 주변에 다른 나무가 얼씬하지 못하도록 독을 분비하는

`타감작용'(allelopathy)을 진행중이며 이 독은 다른 종을 죽일 정도로 강력하다고 밝혔다.

단풍에 관한 기존 이론은 잎 속의 엽록소가 분해되면서 남아 있는 색소가 공기에 노출될 때

노랑이나 주홍 등 화려한 단풍 색깔이 드러난다는 것이었는데

프레이 팀은 빨간 색을 내는 나무들은 다른 과정을 통해 빨간 잎을 만든다는 사실을 밝혀냈다.

빨간 단풍의 색소는 다른 성분들이 파괴되고 마지막까지 남아 있는 것이 아니라

겨울을 앞둔 나무가 계절의 변화에 적응하려고 안간힘을 쓸 때 생성된다는 것이다.

뿌리의 성장 등 다른 일로 대사 에너지를 써야 할 시기에

단풍 나무가 이런 수고를 하는데 의문을 품은 연구진은

단풍 나무의 빨간 잎과 파란 잎, 너도밤나무의 노란 잎과 녹색 잎을 채취해

각각 상추 씨앗 위에 뿌리는 실험을 했다.

붉은 단풍나무와 붉은 참죽나무 추출성분이 상추의 성장을 막는다는

기존 연구가 있기 때문이었다. 그 결과는 빨간 단풍잎이 다른 잎들에 비해

상추씨의 발아를 현저히 감소시키는 것으로 나타났다.

연구진은 "가을에 빨간 단풍잎이 떨어지면 안토시아닌 성분이 흘러나와

땅 속으로 스며들어 다른 수종의 생장을 막아

이듬해 봄 어린 단풍 묘목들만 자랄 수 있게 하는 것으로 보인다"고 밝혔다.

============================================================================================

<자료출처 : 네이버>

이 깽깽이풀의 이름에 대하여 그럴듯하게 유래를 찾기가 쉽지 않다

그러다보니 요즘 어떤 블로그에서는 다소 엉뚱한 이야기들이 흘러다니고 있다.

이를테면

'개가 이 풀을 뜯어먹으면 배가 아파서 깽깽거리므로 깽깽이풀이라 부른다' 던가

'개가 배가 아파 깽깽거릴 때 이 풀을 먹이면 낫는다' 하는 이야기다.

이런 이야기들이 세월이 지나 정설로 굳어질까 염려가 되기도 한다.

하지만 이것은 아니라고 단정하지는 못한다. 누가 알겠는가?

개가 풀을 뜯어 먹는지....

.......... 부 록 ............

어떤 사람이 사리에 맞지 않는 말을 할 때

옆에 있던 사람이 '개 풀뜯어 먹는 소리 하고있네' 라며 비아냥거리는 것을 들었다.

개가 풀을 뜯는 모습을 우리나라에서 보기가 어려울 것이다.

몇 해전에 우리나라에서 동티모르에 평화유지군을 파견한 일 이 있는데

그곳에 다녀온 군인으로부터 들은 이야기로 동티모르에 '5 대 불가사의'가 있다고 한다.

첫 째, 동티모르에서는 개가 풀을 뜯어먹는다. 사람은 개 먹을 것까지 줄 것이 없기 때문에.

둘 째, 거기서는 돼지가 개보다 빠르다, 개는 더위에 약해 비실거리고 돼지는 먹을 것이 모자라 날씬한데다가

더위를 잘 견디기 때문에 개보다 훨씬 빨리 달린다.

셋 째, 그 나라 여자들은 달거리를 하지 않는다.

피임의 개념도, 방법도, 도구도 모르거나 없기 때문이다.

넷 째, 나라안에 교통신호등이 한 개도 없다. 차가 너무 희귀하기 때문에.

다섯 째, 쓰레기가 없다. 문명적 생산품이 거의 없기 때문에.

한국군 부대에서 쓰레기 덤프가 나가면 주민들이 몰려들어 순식간에 흔적도 남지 않는다고 한다.

다소 과장된 표현도 있겠지만, 우리나라의 경우도 6. 25직후를 회고해보니 이해가 갈 듯 하다.

어릴적 내가 살던 집에는 살구나무가 두 그루 있었다.

대문 오른쪽에는 한 아름 정도되는 개살구가 있었고

대문 왼쪽에는 지름 10cm정도 되는 참살구가 있었다.

참살구는 익으면 달콤하지만 수확이 적었고,

개살구는 익어도 새콤한데 수확량은 10말 이상 될 정도로 많았다.

옛날 어른들이 다그러하듯이 할머니께서는 남녀차별이 심하셨다.

바람에 살구가 떨어지면 참살구는 손자인 나의 몫이고 개살구는 누나와 여동생에게 돌아갔다.

시샘이 심했던 동생이 참살구를 탐내다가 할머니에게 혼나기도 했었다.

지금의 시골집에는 참살구 한그루와 양살구(외래종) 두그루가 있다.

옛날 기억을 되새기며 먹어보는 참살구는 양살구에 비해 영 맛이 아니다.

살구는 그대로인데 맛은 옛맛이 아니다.

40 년 세월 저편에서 쐐기에 쏘여 우는 꼬마에게 참살구를 따서 주시며 얼르시는 할머니 흐릿한 모습만큼 달콤한 맛이 바래져 있다.

[글/사진 : 백승해]

요즈음 처럼 과일이며 먹거리가 흔하지 않던

옛날 사람들은 산에서 나는 작은 열매라도 귀하게 여겼었다.

또한 나물 채취를 위하여 봄에 산을 오르고 가을에는 열매를 따고

겨울이면 나무를 하던 옛사람들은

운동을 위하여 산을 오르는 현대인들과는 삶의 방식이 많이 달랐다.

지금은 건강식이나 별미로 먹는 옛 노래에 나오는 머루 다래가

그 당시에는 가장 크고 유용한 과일이었으니 말이다.

간식거리가 시원치 않던 탓에 산에서 나는 보리수 같은 작은 열매라도 귀하게 여겼던 어릴적이 있었다.

줄딸기 따다 발견한 다래나무의 화사한 꽃무더기에 주렁주렁 열릴 열매를 상상하며

여러해를 여름내내 눈으로 찜하여 두었으나 한번도 맛을 보지 못했는데,

암/수가 다른 나무가 있음을 알지 못하고 항상 누군가가 나보다 빨리 따갔다고만 생각하고

또 내년을 기약하는 그 어린아이가 세월 저 편에 서서 방긋이 웃고 있다.

[글/사진 : 백승해]

복수초란 이름은 듣기에 따라 으시시한 복수(復讐)를 떠 올릴수도 있으나 사실은 복 복(福)자에 목숨 수(壽)자, 즉 복을 많이 받고 오래 살라는 뜻이 담겨 있는 좋은 의미를 지닌 꽃이다. 복수초(福壽草)는 행복을 상징하는 대표적인 꽃으로 마치 황금잔처럼 생기고 이른 봄에 가장 먼저 꽃망울을 터뜨리는 우리나라의 대표적인 들꽃으로 이른 봄 노랗게 피어나는 복수초를 보면 누구나 축복을 받은 듯한 느낌을 가지게 되고 설중 복수초라도 만나면 그 희열 또한 이루말할수 없을 것이다.

복수초의 학명을 찾아보면 모두가 adonis라는 말이 들어가는데 아도니스(Adonis)라고 하면 미소년을 가리키는 말로도 쓰이는데 아도니스는 사랑과 미의 여신 아프로디테(비너스)의 정부 노릇을 한 지상의 인간으로 아도니스의 일생에 관련된 기이한 이야기를 전하고자 한다.

**********

때는 고대 그리스 시절 스뮈르나(Smyrna)는 처녀가 어느 날 자신의 아름다움을 과신하여 아프로디테보다 예쁘다고 소문을 낸 모양인데 이에 분노한 아프로디테가 스뮈르나로 하여금 그녀의 아버지인 키프로스의 왕 키뉘라스(Kinyras)에게 애정을 느끼도록 만들어 버렸다.

스뮈르나는 아버지에게 생긴 연정과 욕망을 이기지 못하여 아버지에게 술을 먹인 후 아버지와의 동침하였고 임신을 하게 되었는데 나중에야 이 일을 알게 된 왕은 딸을 죽이려 하였다. 스뮈르나의 기원으로 향나무로 변했으나 화가 풀리지 않은 아버지는 나무를 두 동강 내 버렸다. 그러자 그 속에서 아도니스가 튀어나왔다.

어머니가 없는 아도니스를 아프로디테가 페르세포네에게 아도니스를 맡겨 키웠는데 아도니스는 점점 자라면서 세상에 보기 드문 미남이 되었으며 그의 양모 페르세포네는 아도니스를 자기의 곁에 두고 몹시 귀여워했다. 이것을 알게 된 아프로디테는 맡겼던 아이를 돌려 달라고 했으나 페르세포네는 물론 내놓으려 하지 않았다. 인간을 두고 두 여신이 연적이 되고 말았다.

결국 제우스의 중재로 일 년의 삼분의 일은 지하세계에서 페르세포네와 함께 보내고, 또 다른 삼분의 일은 아프로디테와, 나머지 삼분의 일은 아도니스의 자유의사에 맡기기로 결정했다. 아도니스는 자신의 몫도 아프로디테와 함께 지냈다. 어두운 지하세계에서 페르세포네와 지내기보다는 밝은 지상에서 아름답고 관능적인 아프로디테 곁에 있는 것이 훨씬 즐거웠기 때문이다. 아프로디테 역시 아도니스에게 푹 빠져 있었다. 산과 숲에서 사냥하는 아도니스를 따라다니기 위해 올림포스까지 등지고 마법의 띠를 이용하여 아도니스의 정욕을 계속 부추겼다. 이에 화가 난 페르세포네는 역시 아프로디테의 정부인 아레스를 시켜 아도니스를 죽이도록 했다.

아레스는 자기 이외에 더욱이 애숭이 인간이 아프로디테를 사로잡았다는 것이 불쾌해서 곧 한 마리 멧돼지의 모습을 갖추고 마침 사냥을 하고 있는 아도니스에게 달려들어 넓적다리의 동맥을 물어 뜯고 말았다. 아프로디테는 백조가 끄는 이륜차를 타고 하늘을 날고 있었으나 아직 키프로스 섬에는 닿지 않았다. 그때 다시 백조를 지상으로 향하게 했다. 이윽고 공중에서 피투성이가 된 아도니스의 시체를 발견하자 급히 지상에 내려 시체 위에 엎드려 가슴을 치며 머리를 쥐어 뜯었다. 그녀는 운명의 여신을 원망했다.

그녀는 그 피 위에 신주인 넥타르(Nectar)를 뿌렸다. 피와 신주가 섞이자 마치 연못 위에 빗물이 떨어졌을 때 같이 거품이 일었다. 그리고 한 시간쯤 지나자, 석류꽃 같은 핏빛 꽃 한 송이가 피었다. 전하는 바에 의하면 바람이 불어서 꽃을 피게 하고,다시 또 불어서 꽃을 지게 한다는 것이다

따라서 그것을 아네모네(anemone) 즉 '바람꽃'이라 부르는데, 그것은 그 꽃이 피고 지는 원인이 다 바람이기 때문이었다. 아프로디테는 끝내 아도니스를 잊을 수 없어 아도니스를 지상으로 되돌려 보내 아도니스와 함께 있게 해 달라고 페르세포네에게 간절하게 빌었다. 두 연인의 애절한 사랑은 측은히 여긴 페르세포네는 이를 허락하여 아도니스는 다시 일 년의 육 개월 동안은 지상에서 아프로디테와 지낼 수 있게 되었다. 아도니스는 죽음에서 부활하였다.

한자의 뜻대로 '복 많이 받고 오래 살라'는 바람을 담은 이름이지요.

이웃나라인 일본과 중국에서도 그리 부른답니다.

과문한 탓인지 몰라도 저에게는 '복수'라는 말이 어색하기 짝이 없습니다.

뜻은 좋으나 어감은 왠지 으시시 합니다.

제 경험으로는 '수복강녕(壽福康寧)'의 사자성어가 친숙합니다.

술 이름도 'ㅇㅇ수복'이라고 있지않습니까.

그렇다고 수복초라고 부르자는 말은 아닙니다.

일본에서는 이 꽃을 일찍 상용화해서 음력 정월 초하루에

'새해 복 많이 받고 건강하라'는 의미를 담아 선물용으로 쓴다지요.

그렇다면 이 복수초라는 이름은

일본식으로 만든 한자어가 아닐런지요?

그리고 그러한 의미의 선물용으로 쓴다면

물건에 포장지가 필요하듯이

꽃이름도 복수초로 각색하는 것이 의미가 있을 듯 싶습니다.

다들 아시겠지만

우리가 흔히 부르는 복수초는

이른 봄 얼음사이에서 핀다하여 '얼음새꽃'

덮힌 눈도 녹인다 하여 '눈색이꽃'이라는 아름다운 우리말 이름이 있지요.

우리 야생화들의 이름은

그 생김새나 살아가는 모습의 특징을 나타내는 자연스러운 이름,

그리고 한자어보다는 아름다운 우리말 이름을 많이 가진듯 합니다.

그러니 지금부터 인디칸들은

'오늘 눈 많이 내렸는데 우리 '눈색이꽃' 찍으러 갑시다' 하고

우리말 꽃이름 쓰기를 하면 좋지 않을까요?

인디칸님들이 다 그리하면 우리나라에서 아무도 못말릴 걸요

일본사람들이 선물용으로 화분에 담아 보내는 건 '복수초'라고 부르던지 말던지,

중국사람들은 복수초라 부르던지, 설연(雪蓮)이라 하던지 상관하지 말고.

혹한에도 눈을 녹이며 올라오는 우리의 야생화는 '눈색이꽃'이라 부릅시다.

(바위님의 이쁜 눈색이꽃

이름 짓는데에 관심을 많이 가지는 요즘과 달리 삶이 힘겨웠던 옛날에는 이름짓기에 신경을 많이 쓸 여유가 없었다.

'개똥이''삼식이''또불이'처럼 사람의 이름이라고 생각하기 어려운 이름들을 흔히 사용하던 시절이 있었다.

사람 이름들이 이러했는데 식물의 이름이야 오죽할까.

꽃이 아주 예쁘거나 성분이나 재질이 좋아 쓰임새가 요긴한 놈들은

'참나무''마가목''상사화''능소화'처럼 그럴사한 이름을 얻었으나

그러지 않은 식물들은 '중대가리풀''쥐똥나무''도둑놈의지팡이''며느리밑씻개''여우오줌'처럼 부르기에 거북한 이름이 지어졌다.

사상자도 그중의 하나로 열매가 맺힌 모습이 뱀이 또아리를 틀고 있는 듯 하다 하여

한자어로 사상이라 하는데 북한에서도 이 식물을 뱀도랏이라 부른다.

개사상자는 초여름에 꽃을 피우고 늦여름이면 열매가 익는다.

열매껍질에 돌기가 난 털이 발달되어 동물의 몸에 잘 붙는다.

종자를 여러곳으로 보내서 자손을 널리 퍼뜨려서 종족을 보전하려는 식물의 수 억 년 내려온 진화의 결과인데

기껏 2 만 년 살아오면서 지구의 주인이라 큰소리치는 인간이 어리석다.

[사진/글: 백 승해]

열매가 밤처럼 고소하고 생긴 모습이 말의 발굽을 닮아서 말밤이라고 부르기도하고,

물에 자란다하여 물밤이라고도 불렀다. 군것질 거리가 없던 어릴적, 저수지에서 멱 감다가 건져서 깨먹으면 참 고소하였다.

물 가장자리에 자라는 것은 열매가 채 여물기도 전에 아이들의 손을 타고,

제대로 알이 찬 놈은 저수지 가운데에 자라므로 산에서 칡덩굴을 걷어다가 그끝에 갈고리를 메어 던져보지만 별로 신통치 않다.

헤엄실력이 좋은 아이들은 물로 뛰어들어 마름 덩굴을 무더기로 걷어오고,

뚝에서 기다리는 아이들은 마름 따온 아이의 몸에 붙은 거머리를 떼어주는걸로 분업이 이루어 졌다.

잊혀져가는 그 맛을 느끼고 싶어 날을 정하여 연못이 있는 구토란요를 찾았다.

작은 연못이라 뜰채로 잠시 건진 것이 두 냄비나 된다.

삶아서 입에 넣으니 껍질이 너무 여물다.

여름이 지나고 가을이니 아주 단단해졌다.

힘겹게 갈라서 속을 먹으니 맛은 좋다.

마름을 건지면서 살펴보니 재미있는 생존의 지혜가 숨어 있었다.

마름이 물에 뜨는 것은 잎자루와 꽃자루에 공기주머니가 있기 때문이다.

열매가 완전히 익으면 열매의 양 끝에 강한 돌기가 달린 가시가 자라면서 꽃자루와 열매가 서서히 분리되는데

이즈음에 물고기나 개구리 같은 수서 생물들의 몸에 가시가 박히면 빠지지 않게 되고

그 동물이 발버둥치면서 다른 곳으로 이동하여 죽게 되면 거기서 발아하여 식물의 전파가 이루어진다.

열매껍질이 단단한 것은 수 년 동안 물속에서 썩지 않고 견뎌야하기 때문일거다

[사진/글 백승해]

여기 올린 작은산님의 눈색이꽃을 보면

왠지 두더지의 이미지가 떠오릅니다.

앞서 올린 키큰나무님의 사진도 그렇습니다.

그래서인지 서양의 전설에는 두더지와 관련된 것이 있습니다.

동화처럼 쓰면 꽤 긴 이야기라 간략히 줄여 소개합니다.

옛날 하늘나라에 하느님의 딸 크노멘공주가 살았습니다.

세상의 모든 신(神)들이 그녀를 사모할만큼 눈부시게 아름다왔다고 합니다.

결혼할 나이가 되자 하느님은 공주의 배필을 고르기 위해 고심했습니다.

꽃의 신은 착하기는 하되 믿을 수 없고, 원숭이신은 똑똑하나 버릇이 없고,

물고기신은 현명하나 가난하고,,,무슨무슨 신은 또 어떻고...하다보니

두더지신이 가장 마음에 들었습니다.

두더지신은 충성스럽고 용감하고 똑똑하고 게다가 신들 중에서 가장 넓은 땅을 가지고 있었습니다.

딱 한 가지 못생긴 점이 마음에 걸렸지만

하느님은 두더지신과 예물을 교환하고 딸을 주겠다고 약속했습니다.

그러나 크노멘공주는 못생긴 두더지신은 죽어도 싫다고 했습니다.

하느님이 아무리 달래보아도,

두더지신이 날마다 온갖 귀한 선물을 갖다 바쳐도

공주의 마음은 돌아서지 않았습니다.

하느님이 참다 못해 결혼날을 잡고 강제로 시집을 보내려 했습니다.

크노멘 공주는 춥고 어두운 나라로 정처없이 도망쳤습니다.

노한 하느님은 공주를 한 송이 꽃으로 만들어 버렸습니다.

그래서 눈이라도 내리는 날이면

꽃이 눈에 덮혀 보이지 않을새라

두더지가 이 꽃 주변을 맴돌며 계속 눈을 쓸고 있다고 합니다.

우리말 이름에도 이 눈색이꽃을 '땅꽃'이라고도 한답니다.

아뭏든 제 생각에는

크노멘공주가 꽃이 되어서는 드디어 두더지의 정성에 감동했는지

2월부터 5월까지는 땅 위에 나와 있다가

여덟달 가까이는 땅 속에 두더지하고 살고 있는 모양입니다.

사실 이 얘기를 하려고 한 건 아닌데 뜰에봄님이 옛날 얘기 해달라고 졸라서 올린겁니다.

제가 이 꽃을 신비롭게 생각하는 또 한가지 이유는

벌 나비도 없는 겨울에 꽃은 왜 피우는 지

어떻게 수분을 하는 지 모르겠습니다.

마침 곰솔님이 좋은 자료를 소개해 주셔서 요약해서 올립니다.

이 눈색이꽃은 햇볕이 나면 10분 후에 개화하여 접시형안테나 모양이 되죠

꽃잎이 펼쳐진 모양과 잎 표면의 광택으로 태양광을 반사시켜서

꽃의 중심 즉 암술부분에 열을 모은답니다.

그리고 이 접시안테나는 항상 태양을 향하도록 방향조정을 하는 것이지요.

그래서 모은 열이 주변 공기보다 암술 온도를 6도나 높게 한다는 군요.

이 암술의 열로 아직도 추운 기온에서 곤충을 유인 한답니다.

어쩌면 이 온도로 인해서 눈색이꽃 위의 눈이 주변보다 빨리 녹는지도 모르겠네요

그리고 이 암술의 따뜻함은 곤충을 유인할 뿐만 아니라

꽃가루관을 성장시키고 종자를 성숙시킨다는 군요

추측건대 아직 곤충이 나오지 않은 이 계절에 꽃이 핀 이유는

꽃가루관을 성장시키면서 수분을 준비하는 시기인 것 같습니다.

제가 소개 받은 자료는 이 꽃모양을 접시안테나로 묘사했지만

열을 모으는 기능을 주목한다면 오목거울의 역할이지요.

눈색이꽃이 살아가고 번식하는 방법이 놀랍습니다.

요즘 눈색이꽃이 봄의 전령사처럼 피고 있습니다.

세상에 모든 꽃들이 저마다의 특별한 삶을 살고 있지만

이 꽃은 더 독특하고 신비로운 면이 있습니다.

이 꽃의 생존전략은 요즘 뜨고 있는 블루오션(Blue Ocean)전략이지요.

키큰나무들의 잎이 무성해서 볕을 가리기 전에

이웃에 내 땅 네 땅 시비하는 풀들이 나오기 전에

따사로운 햇볕과 겨우내 축적된 땅의 영양을 독식하는 전략입니다.

(*주: 요기 키큰나무는 활엽수를 의미함, 절대로 인디칸님 중에 신발 잃어버리셨던 분을 지칭하는 것이 아님)

하지만 그게 그리 쉬운 일은 아닌 듯 싶습니다.

아직 그 위세가 당당한 영하 10도의 칼바람과

꽃대가 부러져버릴 수도 있는 눈을 견뎌내야 하거든요.

대부분의 풀들은 서리가 내리면, 즉 기온이 영하로 떨어지면

얼고, 녹았다 얼었다 하면서 썩거나 사라져 갑니다.

풀의 생기를 지탱하는 물이 어는 까닭이겠지요.

그런데 어째서 이 눈색이꽃은 영하의 기온을 거뜬히 견디는 걸까요

이 꽃의 수액은 최소한 맥주나 포도주와 같은 빙점을 가진 특수한 물질인가 봅니다.

해답 추가 부분: 대학 교수님께 물어 보았더니

겨울을 견디는 꽃은

수액에 글리세롤이라는 부동액 성분이 있답니다.

게다가 눈이 내린 후에는

이 눈색이꽃 주변부터 눈이 녹지요

서양전설에서는 두더지들이 부지런히 눈을 치워준다고 하지만

그건 어디까지나 전설이고...

눈색이꽃이 눈을 빨리 녹여내지 못하면

질식사하거나 동사할 수도 있는데

어떻게 눈을 녹여낼까요?

혹자는 발열작용을 한다는데 저로서는 알 수가 없습니다.

해답 추가부분: 식물도 동물과 같이 대사작용을 하면서 스스로 열을 발생시키는 식물이 있답니다.

ATP를 ADP로 변환하는 대사작용에서 많은 열을 발생시킨답니다.

( ATP: Adenosin Tri Phostate(삼중인 아데노신)을 ADP(이중인 아데노신)으로)

블루오션의 이점을 누리기 위해서는 아직도 해결해야할 과제가 많습니다.

이를테면 이것이 한 겨울에 보들보들한 싹을 내민다는 점이지요.

그러면 토끼같은 초식동물이 얼마나 좋아하겠습니까?

우리 조상님들도 어려운 시절에 봄 풀나기를 얼마나 기다렸겠습니까?

그렇다면 이 눈색이꽃의 잎이나 줄기는 당연히 독성분을 가지고 있어야 합니다.

그렇지 않고 젤먼저 새싹 틔웠다가는 종족보전이 되지 않았을 것입니다

'소금창고' 카테고리의 다른 글

| 나무 이야기 9 (0) | 2013.03.03 |

|---|---|

| 나무꽃 11 (0) | 2013.03.03 |

| 나무 꽃 이야기 14 (0) | 2013.03.03 |

| 나무와 꽃 싱아 이야기 (0) | 2013.03.03 |

| 나비 이야기 (0) | 2013.03.03 |