문상현의 카미노 (링반데룽)

꽃이야기 본문

대나무꽃

제2차 세계대전이 막바지로 치닫던 1944년 9월 17일,

사상최대의 공수작전, '마켓 가든 작전'이 개시되었다.

네덜란드 남부지역에 3만여 병력이 낙하산으로 투하되었는데,

영국군 1공수사단 만여 명에게는 가혹한 운명이 기다리고 있었다.

정보 부족으로 독일군 정예기갑사단의 머리 위에 떨어진 것이다.

사단은 초인적 투혼으로 9일간을 악전고투했으나

결국 거의 전멸 당하고 나머지는 포로가 되었다.

씨앗을 바람에 날려 보내어 영역을 확장하는 민들레는

공수부대만큼이나 용감하고 모험적인 식물이다.

바람에 날려가던 민들레 씨앗들도 바다나 울창한 숲에 떨어지면

영국군 1공수사단과 같은 절망적인 상황에 빠지게 된다.

이러한 위험과 성공의 불확실성에도 불구하고 공수작전은

적의 영토를 신속히 장악할 수 있는 가장 효과적인 작전이다.

우리 산하 어느 곳이나 민들레의 영토가 아닌 땅이 없다.

승리자의 영광은 그만한 용기와 희생 뒤에 얻어진 것이다.

민들레는 우리 민족과 함께 살아온 세월만큼이나 많은 이름이 있다.

땅에 납작 붙어있어서 '안질방이', 여러가지 덕이 있어서 '포공영',

문 둘레에 흔히 있어서 '문둘레' 등으로 불리었다.

민들레는 이 중에 '문둘레'에서 유래되었다고 한다.

민들레 씨앗이 땅에 떨어지더라도 바람에 이리저리 휩쓸리다 보면

결국 담벼락 밑이나 울타리 밑, 즉 문 둘레에서 멈출 수밖에 없기 때문에

민들레의 생태적 특징과 아주 잘 어울리는 이름이라고 생각이 되었다.

그러나 민들레가 집 주변에서 흔히 볼 수 있는 꽃이라 할지라도

들판에 자유스럽게 피어있는 모습이 ‘민들레’답다는 생각이 든다.

어쩌면 '민들에 피는 꽃'이라는 뜻으로 민들레가 되지는 않았을까?

숲도, 밭도, 논도 아닌 밋밋한 들판 아무 곳에나 피는 꽃,

'민들에' 지천으로 피고 지는 꽃으로 봐줘도 그럴싸하지 않은가.

수백 수천 년을 불러온 꽃 이름의 의미를 읽어내기란

50대조 할배 초상화 그리기보다도 어려운 일이다.

P.S. 요즘 우리나라에서 볼 수 있는 민들레는 거의 서양민들레입니다.

이 글에 쓰인 사진도 모두 서양민들레입니다.

글에서 민들레와 서양민들레를 굳이 구분하지 않은 점을 양지하시기 바랍니다.

시화호의 남쪽에는 끝이 아득한 평원이 있다.

원래 갯벌이었던 곳을 방조제로 막아서 생긴 땅인데,

천만 평이 넘는 땅이 생기자 띠가 가장 먼저 싹을 틔웠다.

바다 생물들이 살던 갯벌을 말려놓은 땅은

소금기가 허옇게 드러난 모래 토질의 처녀지다.

어떤 풀도 살기가 어려운 그 땅에 띠가 살고 있다.

그곳은 이 나라에서 드물게 대자연이라고 부를 만한 곳이다.

띠의 이삭이 피는 유월에 그곳에는 은물결이 일렁인다.

그곳에서는 바람이 어떤 모습으로 지나가는지 보인다.

천사 날개의 깃털인양 부드러운 하얀 이삭들이 물결치며

태초에 이 땅이 얼마나 아름다웠는지 보여주는 곳이다.

'띠'는 ‘떼'지어 살아서 '띠'가 되지 않았을까 상상은 해보지만,

나는 ‘삘기’라는 이름에 훨씬 익숙해져 있다.

계절이 무르익어 띠의 이삭이 통통하게 살이 오르면

촉촉하고 달작지근한 삘기를 빼먹던 시절이 있었다.

그 맛은 지금 아이들이 먹는 과자에 비하면

달다고 할 수 없을 정도로 밋밋한 맛이었으리라.

그 시절 아이들은 자연이 주는 당분을 섭취했다.

봄에는 찔레순, 뱀딸기, 소나무순에 단맛이 올랐다.

그 맛은 추억과 버무러져서 더 달콤하게 남아있다.

요즘은 웬만한 시골 아이들조차 어린이집, 학원, PC방...

이런 곳에서 비싼 비용으로 바쁜 하루를 보낸다.

부모들은 그 비용을 대느라 제 아이는 남의 손에 맡기고

삶의 본질과 거리가 먼 일에 시간과 노동을 바치는 듯하다.

나의 유년은 산과 냇가, 동네 골목이 놀이터였고

돈이 없어도 나무와 풀들이 맛있는 것을 주었다.

요즘 세태를 보면 내가 천국에서 살았다는 생각이 든다.

천사의 깃털 같은 띠가 물결치는 그 처녀의 땅,

끝없는 초원 가운데에서 가끔 전라(全裸)의 여인을 만났었다.

그곳에 태초의 이브로 돌아가고 싶은 여심이 있었다.

개감수는 감수(甘遂)를 닮은데서 비롯된 이름입니다.

보통 식물명에 '개-'란 접두어가 붙는 경우에는 '야생에서 지 멋대로 자라는-' 식의 의미입니다.

복숭아가 달고 맛있는 반면에 개복숭아는 지멋대로 자라 개나 먹을 것이란 의미인 셈이지요.

이처럼 '개-'라는 접두어는 비슷하지만 원래 보다 못하다는 의미에서 붙이는 경우가 많습니다.

그런 의미에서 개감수는 감수와 비슷하지만 좀 더 흔하거나 가치가 떨어지는 그런 식물인 셈인데,

실상 '감수'를 찾아보면 그 식물의 실체는 보이지 않고 오히려 개감수의 이명으로 등록 되어 있음을 알 수가 있습니다.

사실 감수는 그 한자어에서 짐작할 수 있듯이 생약명에서 유래된 식물명으로 우리나라에 자생하지 않기 때문에

한의학에서도 개감수로 대체하여 사용하고 있다고 합니다.

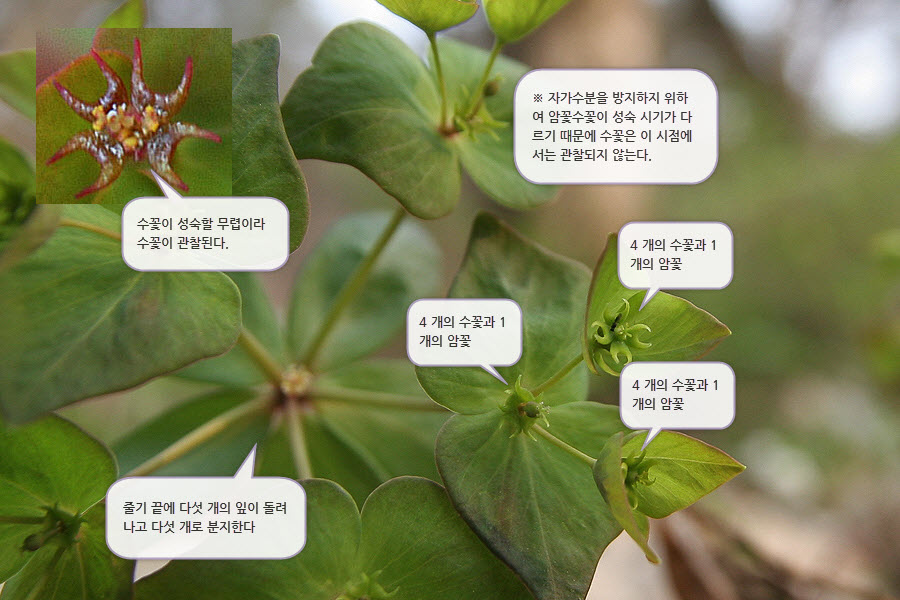

사진 1. 개감수의 화서

감수가 피어나지 않는 우리 땅이지만 개감수는 시기가 되면 산과 들에서 흔하게 볼 수 있습니다.

개감수는 녹황색의 꽃을 피우는데,

인터넷에서 쉽게 검색 되는 도감에 따르면 한줄기에 오직 한개의 암꽃이 있으며 나머지는 모두 수꽃이라고 되어 있습니다.

개감수에 대한 정보를 검색하다 보면 이런 피상적인 설명이 복사되어 인터넷에 흔하게 떠돌고 있는 것을 보게 되는데,

저처럼 머리 나쁜 사람은 마치 하나의 암꽃과 여러개의 수꽃이 피는 것으로 오해를 하게 됩니다.

정확한 표현으로는 '하나의 소화경에 하나의 암꽃과 여러 개의 수꽃(보통 4개)이 핀다'고 하는 것이 맞을 것입니다.

대극속 식물의 꽃은 매우 복잡하여 그 구조를 파악하기가 쉽지 않은데 개감수도 마찬가지입니다.

다행히 개감수 꽃의 구조에 대한 진지한 설명이 있는 자료를 인터넷에서 검색할 수 있었는데, 다음과 같습니다.

위 글에 따르면 개감수는 줄기의 끝에서 다섯 개로 분지되고 분지의 끝에 잔 모양의 화서를 냅니다.

그리고 잔 모양의 화서에는 2개의 삼각형 모양의 포 사이에 1개의 암꽃과 4개의 수꽃이 붙습니다.

수꽃은 수술 1개와 연두색 초승달 모양의 꿀샘덩이가 1개씩 있습니다.

암꽃은 수꽃 4개의 중앙에 위치하며 암술은 3개로 갈려져 다시 각각이 두개로 갈라진다고 되어 있습니다.

사진 2. 개감수 꽃의 구조

개감수는 암꽃과 수꽃의 성장시기가 다른데, 이는 자가수분을 방지하기 위한 식물의 일반적인 기작입니다.

그 덕분에 사진 2에서는 암술과 자방은 식별 되는데 수꽃은 잘 보이지 않습니다.

이 개감수의 꽃을 정확히 파악하기 위해서는 다양한 시기에 걸쳐 지속적으로 관찰하여야 하는데,

개감수는 처음 새싹이 올라와 화서가 만들어지고 펼쳐지는 과정에서 다양한 모습을 띄게 되므로 매우 즐거운 경험이 될 것 같습니다.

초본류에서 한 포기에서 암꽃 수꽃이 따로 피는 것은 흔한 경우가 아닌데 개감수가 바로 그러합니다.

개감수도 모르고 보면 그냥 암술 수술이 같이 있는 그런 일반적인 꽃으로 보여지는데, 알고 보니 다른 것이지요.

그래서인지 더욱 흥미로워지는 식물입니다.

개감수의 잎을 자르면 흰색 유액이 나오는데 독성이 있어 식용하지는 않습니다.

사실 이 개감수는 '흰대극'이나 '대극' 등과 비슷한 모양이기도 합니다.

하지만 개감수의 총포엽은 자주빛이 도는 녹색으로 삼각형의 모양을 하고 있으나,

흰대극의 노란색이며 반원의 형태를 지니고 있고 무엇보다도

개감수는 대극속 식물의 특징인 꿀샘덩이가 초생달 모양이어서 그 것만으로도 쉽게 구분할 수 있습니다.

이른 봄이면 진한 자주색의 개감수 새싹이 땅을 뚫고 올라오는 오는 모습을 볼 수가 있습니다.

그리고 작은 화서가 뭉쳐져 만들어지는 아기자기한 모습의 개감수에서 화서가 벌어지면서

가슴이 떡 벌어지듯 성장해 가는 재밌는 식물이 개감수입니다. 우리 땅에 감수는 없지만 대신할 만한 개감수가 있어 다행입니다.

놀부가 대박이 터졌다는 흥부네 집에 다녀오는 길이다.

놀부 욕심에, 보이는 것 중에 짊어질 수 있는 가장 큰 것,

예쁜 화초장 하나 짊어지고 돌아오는 대목에

'화초장이라고 했겄다? 화초장, 화초장, 초장화초장화초...

장화초? 아닌디? 초장화? 이것도 아닌디? 아이구 모르겄네...'

'산자고'처럼 한자어로 된 꽃 이름은 기억하기가 어렵다.

산자고를 '고산자'(高山子/김정호)라고 부르는 사람도 보았다.

이 이름을 처음 들은 사람은 놀부가 화초장 이름 헷갈리듯이

고산자, 자고산, 산고자 등으로 제멋대로 외우고 있다.

의미가 이해 되지 않으면 궁금한 것이 인지상정이고,

요즘 같은 인터넷 시대에는 잠깐의 수고로 산자고(山慈姑),

즉 '산에 계신 자애로운 시어머니'라는 답을 얻을 수 있다.

그러나 이것은 그릇된 정보가 여과 없이 확산된 것이다.

중국 의서인 본초서에서 ‘山慈姑’는 약난초의 뿌리로 나와 있다.

우리 국명의 산자고는 한자로 ‘山茨菰’로 표기되는 식물로서,

우리말 이름은 ‘까치무릇’이고 약용으로 쓴다는 기록은 없다.

인터넷에서는 까치무릇'山茨菰'가 약난초의 ‘山慈姑’로 둔갑을 해서

'자애로운 시어머니'가 되고, 이와 관련된 전설이 떠다니고 있다.

동의보감에서 ‘무릇’의 약재명이 ‘야자고野茨菰’라고 나와있으므로,

‘산자고 山茨菰’는 이 ‘야자고 野茨菰’와 상대가 되는 이름인 듯하다.

우리말에 ‘까치’가 접두사로 쓰이면 ‘이른’이라는 뜻이 된다.

까치는 동네 높은 나무에 앉아서 낯선 사람이 오면 울었기 때문에,

예로부터 소식을 미리 알려주는 전령이며 길조로 여겨졌다.

까치설날은 '이른 설'이고 까치무릇은 일찍 피는 무릇이다.

이렇게 뜻이 분명하고 아름다운 우리말 이름을 두고

굳이 남의 나라에서 붙인 약재 이름을 국명으로 했을까?

다행스럽게도 북한에서는 ‘까치무릇’을 정명으로 쓰고 있다.

언젠가 통일이 되면 우리 꽃 이름도 하나로 정해야 할 것이니

사려 깊은 학자들이 ‘까치무릇’으로 바로잡아주기를 기대한다.

출처 : 인디카 사진 동호회

'소금창고' 카테고리의 다른 글

| 나무와 꽃 싱아 이야기 (0) | 2013.03.03 |

|---|---|

| 나비 이야기 (0) | 2013.03.03 |

| 우리 나무와 꽃들 (0) | 2013.03.03 |

| 잡초 라는 이름의 우리 들꽃 이야기 #50-2 '민들레' (0) | 2013.02.15 |

| 잡초 라는 이름의 우리 들꽃 이야기 #50-1 고마리 (0) | 2013.02.14 |